Wohnen und Arbeiten „Am Tacheles“

Gemischtes Quartier in Berlin

Architektur

Grüntuch Ernst Architekten

Bauherr

pwr development

Projektbeteiligte

Fachplanende

BuroHappold, Berlin (Tragwerksplanung)

Krebs+Kiefer, Berlin (Bauphysik)

hhp berlin, Berlin (Brandschutz)

Liebert, Berlin (Haustechnik)

Vogt, Berlin (Freianlagen)

Bartenbach, Aldrans, Austria (Lichtdesign)

Jahr

2024

Ort

Berlin

Konstruktionsmerkmale

Halbfertigteildecken quer zu Schottenspannrichtung (Wohnungsbau zum Platz)

Besonderheiten

Fassadenfertigteile mit Weißzement und in Teilbereichen mit 2-facher Säuerung, Sichtbetonwände und Decken im Innenbereich

Beschreibung

Dass Berlin nach der Wiedervereinigung eine herausfordernde Bauaufgabe darstellt – das war klar. Aber dass auch 25 Jahre danach in der Innenstadt noch eine riesige städtebauliche Lücke klaffen würde – das war nicht abzusehen. Tatsächlich nutzte man die Rückseite des Friedrichstadtpalastes bis vor einigen Jahren als wohl größten unbefestigte Parkplatz in der Innenstadt von Berlin. Jahrzehntelang blieb das Areal zwischen Friedrich-, Oranienburger- und Johannisstraße eine Brache, die trotz wechselnder Nutzungen vor allem eines war: eine Wunde.

Um 2014 entstand daher die Idee, diese Lücke zu füllen und die Wunde zu heilen. Das Ziel: wieder ein funktionierendes, dichtes Quartier zu schaffen, das der Öffentlichkeit Raum gibt. Unter der Leitung von pwr development und nach einem Masterplan von Herzog & de Meuron, entwarfen Grüntuch Ernst Architekten sowie Brandlhuber + Muck Petzet mehrere Gebäude innerhalb dieses Ensembles, das die Strukturen der ehemalig hier verorteten Friedrichstraßenpassage aufnimmt und mit neuen Plätzen – dem Aaron-Bernstein-Platz und dem Johannisplatz – ergänzt. Die Idee war, ein Quartier zu schaffen, das die unterschiedlichen Charaktere der umliegenden Straßen – Friedrichstraße, Oranienburger Straße und Johannisstraße – in ihrer Eigenart betont und vor allem keine Rückseiten entstehen läßt.

Grüntuch Ernst Architekten zeichneten innerhalb des Gesamtareals für drei Gebäude verantwortlich: zwei Wohnhäuser und ein Bürohaus. Dabei stand die Frage im Mittelpunkt, wie urbanes Wohnen heute aussehen kann – in einer Umgebung reicher Geschichte, aber auch großen Investitionsdrucks. Ein zentrales Anliegen war, die Wohnungen so zu konzipieren, dass sich dafür Eigentümer finden lassen, die an dieser Stelle auch wirklich leben wollen.

Das Wohnhaus am Aaron-Bernstein-Platz verfügt über drei individuelle Eingänge mit jeweils kompakten, geschwungenen Treppenhäusern, die pro Etage jeweils nur zwei Wohnungen erschließen. Die Treppenhäuser selbst werden hier Teil des Wohnens: Nach einer großzügigen Lobby wechselt man beim Treppensteigen in eine fast intime, wohnliche Atmosphäre. Die Wohnungen sind durchgesteckt, großzügig belichtet und öffnen sich über raumhohe Fenster und skulpturale Loggien sowohl zum Platz als auch zu privaten Rückzugszonen. Die Nutzung der Wohnungen bleibt dabei dank der Stahlbetonkonstruktion außerordentlich flexibel. So gibt es innerhalb der Apartments keinerlei tragende Wände, die Grundrisse lassen sich bei Bedarf also vergleichsweise leicht sich wandelnden Bedürfnissen anpassen.

Das zweite Wohnhaus, zur Johannisstraße orientiert, folgt einer anderen Idee: Hier steht das gemeinschaftliche Leben im Vordergrund. Ein zentraler, fast museal wirkender Treppenraum mit Sichtbetonwänden verbindet alle Ebenen, im Erdgeschoss befinden sich gemeinschaftliche Bereiche wie Spa und Fitnessräume. Großzügige, bepflanzte Innenhöfe schaffen Platz für Rückzug und fördern ein urbanes Miteinander.

An der Oranienburger Straße bildet das Bürohaus den Auftakt zum Quartier. Es ist durchlässig und dadurch stark mit dem öffentlichen Raum verwoben. Eine doppelschichtige Fassade schützt dennoch das Innenleben und erlaubt aus dem Inneren zugleich vielfältige Ausblicke auf den Platz und die Stadt. Trotz der städtebaulichen Komplexität – mit Knicken, Brandwänden und Durchwegungen – blieb das Leitmotiv von Grüntuch Ernst konstant: Aus den besonderen Herausforderungen der Lage eine ganz spezifische Qualität zu entwickeln. So erhielt jedes der drei Häuser seinen eigenen Charakter – „aus Zitronen Limonade machen“, wie das Team es scherzhaft nennt.

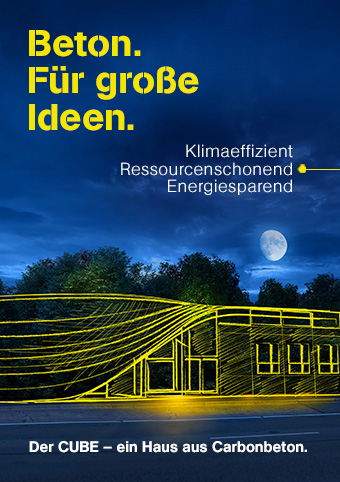

Beton

An diesem Ort war die Entscheidung für Beton gewissermaßen alternativlos – das erklärt sich aus der Geschichte. In der Berliner Baugeschichte verortet sich hier das Kapitel Stahlbeton: Mit der Friedrichstraßenpassage wurde 1909 hier einer der ersten Stahlskelettbauten in der deutschen Hauptstadt eingeweiht – nach einer sehr kurzen Bauzeit von 15 Monaten. Der Architekt dieses Baukomplexes, der Kaiserliche Baurat Franz Ahrens, hatte sich für den Entwurf dieser monumentalen gedeckten Einkaufsstraße an der Arbeit von Alfred Messel orientiert, dessen Kaufhausentwürfe als bahnbrechend galten. Doch Ahrens toppte Messels Bauten gewissermaßen und übertraf mit der zentralen Kuppel mit Stahlrippen wirklich alles, was man bisher in Berlin kannte: Inklusive der Laterne war die Glaskuppel stattliche 48 Meter hoch, ihr Durchmesser betrug 28,5 m. So blieb das Zentrum der Passage – trotz seiner Entfernung von den Zugängen an der Friedrich- beziehungsweise Oranienburger Straße – hell, offen und licht. Die beiden Torbauten der Passage gestaltete Ahrens ebenfalls monumental. Es war die Zeit, da Architektur eine Mischung aus Fortschrittsdenken und Machtwille ausstrahlte.

Dass die Passage kommerziell kaum erfolgreich war, stellte für den Bau selbst kein großes Problem dar: Eigentümerwechsel und Nutzungsänderungen konnten dem Komplex wenig anhaben und auch nach den Bombardierungen im zweiten Weltkrieg soll er in vergleichsweise gutem Zustand gewesen sein. All dies läßt sich auch auf die Vorteile des Stahlbetons zurückführen – ließen die großen Spannweiten doch leicht Nutzungsänderungen zu und trotzten auch den Erschütterungen des Krieges relativ gut. Keinen Widerstand leisten konnte der Stahlbeton allerdings den staatlich angeordneten Sprengungen im Jahr 1982, denen unter anderem die Kuppel zum Opfer fiel. Ursprünglich war von der DDR-Regierung angedacht, das gesamte Gebäude zu beseitigen. Aber die politische Wende 1989 kam dazwischen – und der Bau wurde in den 1990ern zu einem Symbol-Ort des neuen gesamtdeutschen künstlerischen Untergrunds. Und erhielt seinen heutigen Namen, denn die Künstlerinitiative „Tacheles“ hielt den Bau seit Anfang 1990 besetzt und auch belebt.

Eben diese Geschichte des Ortes ist für Grüntuch Ernst der Grund, dass Beton hier eine so prominente Rolle spielt. In der Zusammenarbeit der drei am Quartier beteiligten Büros – es arbeiteten noch Herzog de Meuron sowie Brandlhuber+ Muck Petzet mit – kristallisierte sich schnell heraus, dass baukulturelle Erbe der Friedrichstraßenpassage hier auch über die Entscheidung für Beton als Baumaterial zu Ehren kommen sollte – zumal auch der Bebauungsplan vorsah, den historischen Stadtgrundriss wieder zu beleben. Massive Stützen der Erdgeschosszone, ein wenig scherzhaft als „Elefantenfüße“ beschrieben, sind ein durchgehendes Gestaltungsmerkmal des Masterplans und finden ihr historisches Vorbild in eben jener Friedrichstraßenpassage.

Auch zeichnen die Ecken der Fassadenöffnungen der drei Gebäude von Grüntuch-Ernst ihr historisches Äquivalent nach. Schräge Unterzüge – die so nur in Beton möglich waren – folgen der Form der Konstruktion aus dem Jahr 1909. Deren freiliegende Hoffassade im Schnitt, wo Teile des Tragwerks sichtbar blieben, wurden von den Künstlern des Kollektiv Tacheles in den 1990ern verglast. Die Fassade wurde zum Symbol für das besetzte Haus als solches und das gesamte freigeistige Berlin der Nachwendejahre. Umso respektvoller, dieser Ikone im Neubau subtil die Ehre zu erweisen.

Aber auch an der Integration in die Umgebung ist der Beton auf seine Weise beteiligt. So kartierten die beteiligten Büros die Fassadenfarben der Spandauer Vorstadt detailliert; in der Folge wurde der Beton in differenzierten Tonalitätenausgeführt – mit Nuancen von Sanden und Zuschlagstoffen, aber ohne Pigmente – die sich auf die Atmosphäre in der Umgebung beziehen.

Quelle

Bildnachweis: Fotos: Poliform, Markus Gröteke, Grüntuch Ernst Architekten, Gregor Hohenberg, per development / Pläne: Grüntuch Ernst Architekten

Social Stream

Instagram

Linkedin

Youtube

Folgen Sie uns auf: