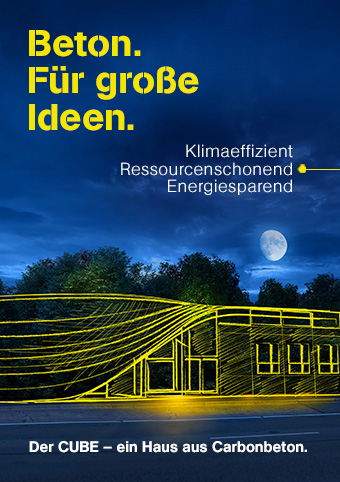

Umbau in Sitzenkirch (Baden-Württemberg)

Wohnhaus in Scheune

Architektur

Ralf Brandhofer Architekt (Berlin)

Bauherr

Christel Ruser und Martin Keller

Projektbeteiligte

Ingenieurbüro Dieter Fabig, Riedlingen

Jahr

2022

Ort

Sitzenkirch (Baden-Württemberg)

Konstruktionsmerkmale

Beton, Dämmziegel

Besonderheiten

Umbau eines landwirtschaftlichen Gebäudes

Auszeichnungen

2023, Hugo-Häring-Auszeichnung, BDA Baden-Württemberg

2023, Architekturroute, Bauwerk Schwarzwald, Auszeichnung

2022, Baukultur Schwarzwald / Südbaden, Auszeichnung

Beschreibung

Baden-Württemberg, auf dem Land: Jemand wünscht sich ein eigenes Haus und baut selbst fleißig mit? Da drängt sich der Begriff des „Häuslebauers“ auf. Und obwohl der Begriff zu diesem Projekt tatsächlich in Teilen passt – schließlich legte die Bauherrschaft hier ganz erheblich selbst mit Hand an – ähnelt das Ergebnis in keiner Weise den etablierten Bildern, die sich parallel zum Begriff aufdrängen.

Doch ganz von vorn: 2016 stellte der Architekt Ralf Brandhofer in einem Weiler unweit von Lörrach einen Umbau fertig. Aus einer Scheune war ein Wohnhaus geworden, mit Holz als bestimmendem Baumaterial. Die Fundamente hatte ein ortsansässiger Betonbauer erstellt – der vom Konzept und der Arbeitsweise des Architekten ganz begeistert war. Zusammen mit seiner Partnerin beschloss er, Brandhofer für einen Scheunenumbau im Nachbarort anzufragen. Nur war für Bauherrin und Bauherr von Anfang an klar, dass sie auf alle Fälle selbst mitbauen wollen. Schließlich kannten sie sich aus. Und es lag auf der Hand, dass – wie kann es bei einem Betonbauer und Maurer anders sein – Beton die Hauptrolle spielen sollte.

Und obwohl Ralf Brandhofer von sich selbst sagt, dass er eine große Affinität zum Holzbau hat, ließ er sich ohne Zögern auf die Herausforderung ein – zumal die Bauherrschaft schnell konkrete Ideen einbrachte, wie das Projekt vom Beton profitieren könnte. Für Brandhofer bot sich hier die Chance, ein Gebäude in einem gewachsenen Ortskern zu retten, gelegen genau gegenüber der mittelalterlichen Klosterkirche. „Jemand anderes hätte die Scheune vielleicht abgerissen und ein neues Wohnhaus dorthin gestellt“, resümiert der Architekt. Die Gefahr bestand real, zumal die Scheune nur gut fünfzig Jahre alt war und keinerlei Schutzstatus unterlag. Dennoch entschied sich die Bauherrschaft dafür, sie zu erhalten – ganz wesentlich in ihrer Idee bestärkt durch das Vorbild aus dem Nachbarort.

Im Wesentlichen konnte man hier dennoch alles neu denken, denn es musste auf den massiven Grundmauern gewissermaßen ein neues Haus in der Scheune entstehen, im Obergeschoss verkleidet durch die bestehende Holzfassade. Das Dachtragwerk – eine liegende Konstruktion – war gut erhalten und wurde daher nur ausgebessert, wo notwendig. Eine Diagonalstrebe im Bereich der Küche wurde sogar explizit in Szene gesetzt, indem man sie elegant mit einem Möbelstück kombinierte. So elegant, dass eine Art Trompe-l’Oeil-Effekt entstand: „Heute wirkt es, als sei das Möbelstück um die Strebe herum gebaut – aber das ist de facto nicht so“, sagt Brandhofer. Auch sonst blieb vom Bestandsbau erhalten, was auch immer möglich war, unter anderem die hölzernen Scheunentore und das Dach aus Faserzement-Wellplatten, in das nur dezent zusätzliche Lichtplatten eingelegt wurden.

Als Inspiration dienten der Bauherrschaft auch die klaren Linien des Vitra-Campus, der nur etwas mehr als 30 Autominuten entfernt liegt. Besonders die Bauherrin hat über die Jahre eine hohe Affinität zum Design im Geiste von Vitra entwickelt und brachte sich auch in Sachen Interior-Design in die Zusammenarbeit ein. Nach dem Vorbild aus Weil am Rhein setzte man auch hier auf großformatige Verglasungen, insbesondere im Giebel. „Das Haus öffnet sich über breite Verglasungen in die Landschaft – Innen und Außen fließen visuell ineinander“, schildert Ralf Brandhofer. So ergeben sich vielfältige Ausblicke in die Landschaft; nicht nur in Richtung des Lippisbachs und der Klosterkirche, sondern auch in Richtung des Hangs mit seiner wilden Vegetation.

Wo Holz zum Einsatz kam – sei es nun für Fenster, Einbaumöbel und weitere Innenraumdetails – entschieden sich Bauherrschaft und Architekt für regionale Weißtanne. Das erdet den Bau zusätzlich und verankert ihn konsequent in der lokalen Baukultur.

Beton

Besonders zu Ehren kam bei diesem zweiten Scheunenumbau von Ralf Brandhofer allerdings Beton. Das Material war für die Neugestaltung von Böden, Decken, Balkon, Terrasse und mehreren Wänden von Anfang an gesetzt. Im Erdgeschoss, ehemals als Kuhstall genutzt, entfernte die Bauherrschaft die bestehenden Böden, Futtertröge und Entwässerungsrinnen und baute neue Fundamente sowie Böden ein. Im Erdgeschoss liegt heute das Büro des Maurer- und Betonbauunternehmens sowie das Erdgeschoss einer Maisonette-Einliegerwohnung. Beide Wohnungen werden über eine Betontreppe erschlossen. Dafür transformierte Brandhofer den mittleren Teil der ehemaligen Scheune in einen offenen, nicht gedämmte Treppenhalle mit Galerie. Die abgeschnittenen Deckenbalken des Bestands wurden in den Wänden sichtbar belassen, so bleibt die Geschichte des Gebäudes weiterhin ablesbar.

Ralf Brandhofer war wichtig, den Beton bedacht einzusetzen, um respektvoll mit dem Bestand umzugehen. „Uns war wichtig, dass der Beton nahbar wirkt.“ Brandhofer kombinierte dieses Prinzip mit einer klaren Strategie für den Erhalt bestehender Bausubstanz – auch in Form eines Sekundärerhalts. Das geschah beispielsweise bei den hölzernen Decken zwischen Kuhstall und Heulager, die aus statischen Gründen ersetzt werden mussten. Die Bauherrschaft und Brandhofer fanden eine einfache, aber wirkungsvolle Lösung, die alten Bretter als Teil des Hauses zu bewahren. Der Betonbauer reinigte sie sorgfältig und nutzte sie als Schalung für die neuen Betondecken. So blieb ihr Abdruck im Sichtbeton erhalten – als eine Art stilles Echo der ursprünglichen Nutzung und Struktur. Und das Handwerk am Betonbau wird so in Szene gesetzt. “Es ging bei diesen Flächen nicht um industrielle Perfektion, sondern darum, das Machen in den Vordergrund zu stellen“, erläutert Architekt Brandhofer. Dennoch gibt es auch Sichtbetonflächen, wie beispielsweise am neu entstandenen Balkon in Richtung Südosten, die höchsten Ansprüchen an Perfektion gerecht werden. Dadurch ergibt sich ein grundehrlicher Kontrast: Auf der einen Seite finden sich rauere Elemente, die den Bestand betonen – zum Beispiel die Bretterschalung im Ober- und der grobe Putz im Erdgeschoss. Auf der anderen die besonders glatte Oberfläche der Balkonbrüstung. Der Balkon ist – zusammen mit den großformatigen Fenstern – von außen auch das einzige leicht erkennbare Zeichen, dass sich im Inneren der Scheune etwas verändert hat.

Der Weg hin zum fertigen Projekt war beständig von einem intensiven Austausch zwischen Bauherrschaft und Architekt geprägt. Insbesondere ging es immer wieder darum, wie perfekt einige Sichtbeton-Flächen sein dürfen oder auch sein müssen, erinnert sich Ralf Brandhofer: „Dass nicht alles makellos ist, finde ich gut, auch wenn insbesondere der Bauherr manchmal von der besonderen Qualität der eigenen Arbeit überzeugt werden musste. Seine Ansprüche sind aufs Perfekte ausgerichtet.“ Natürlich könne man mit ‚Betonkosmetik‘ viel erreichen. „Aber wenn etwas nicht ganz perfekt ist, dann erzählt es eine Geschichte. Und das sehe ich als Architekturansatz: dass sich der Herstellungsprozess im Ausdruck des Gebäudes wiederfindet.“

Fest steht: Der Bau, unter anderem ausgezeichnet vom BDA Baden-Württemberg und in die Architekturroute von Bauwerk Schwarzwald aufgenommen, schafft eine andere Perspektive auf Beton. Das Material wurde hier nicht, wie so oft, als ein industrielles verstanden und eingesetzt, sondern selbstbewusst als Teil einer handwerklich geprägten Architektur.

Bildnachweis: Jessica Siegel, Cölbe / Ralf Brandhofer

Social Stream

Instagram

Linkedin

Youtube

Folgen Sie uns auf: