Büro- und Gewerbehaus Binzstrasse, Zürich, Schweiz

Beton begrünt

Architektur

EM2N Architekten, Zürich/Berlin

Bauherr

Swiss Life AG, Zürich

Projektbeteiligte

Projektentwicklung

Fischer AG Immobilienmanagement, Zürich

Bauleitung

WSP Suisse AG, Zürich

Fachplanende

Tragwerksplanung: WaltGalmarini AG, Zürich

Bauphysik/Akustik: Kopitsis Bauphysik AG, Wohlen

Elektro: Inelplan AG, Rapperswil

Haustechnik: Aicher, De Martin, Zweng AG, Zürich

Brandschutz: Conti Swiss AG, Zürich

Nachhaltigkeit: Transsolar Energietechnik GmbH, Stuttgart

Landschaftsplanung: Balliana Schubert Landschaftsarchitekten, Zürich

Jahr

2023

Ort

Zürich, Schweiz

Konstruktionsmerkmale

Große Spannweiten durch Pi-Deckenelemente

Besonderheiten

Begrünter Sichtbeton

Beschreibung

Zürich-Binz, abseits der verwinkelten Altstadtgassen, der teuren Geschäftsstraßen, des idyllischen Seeufers: Auf den ersten Blick ein Gewerbegebiet, das mit streng ausgerichteten, lagerhallenartigen Bauten und überwiegend versiegelten Flächen wenig urbanes Flair und Aufenthaltsqualität verströmt. Doch das täuscht. Nachdem die Ziegelindustrie weggezogen war, siedelten sich zunächst Versicherungen und Telekommunikationsgesellschaften an, später folgten die Kreativwirtschaft, Start-ups und Gastronomie. Die Dichte an Architekturbüros wächst, und zwischen eintönigen Verwaltungsbauten und Selfstorages ploppen zunehmend interessante Neulinge hervor.

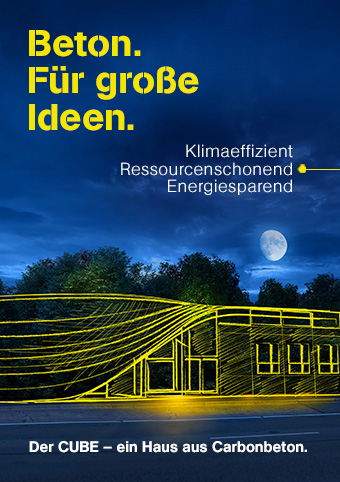

So auch ein Büro- und Gewerbebau von EM2N, der sich 2023 anstelle einer eingeschossigen Garage direkt neben einem 100 Meter langen ehemaligen Lagerhaus aus Backstein niedergelassen hat. Neben dessen gewaltiger aluminiumblechummantelter Dachaufstockung (Stücheli Architekten, 2007) entwickelt das siebengeschossige Haus eine bestechende Eigenständigkeit. Denn das Architektenteam nutzte die strengen Vorgaben an Gebäudehöhe und Abstandsflächen, um mit einem Terrassenhaus das maximal Mögliche herauszuholen. Das Haus treppt sich nach Norden zur Straße mit Balkonen und nach Süden mit breiten offenen Terrassen ab. Hier auf der Hofseite verbindet eine Spindeltreppe die Terrassen und alle Etagen miteinander – es entsteht ein fluider Kommunikations- und Begegnungsraum. Ein Ziel war von Beginn an, unterschiedlichsten Nutzenden eine abwechslungsreiche, ansprechende Arbeitsatmosphäre und viele Möglichkeiten zum Austausch zu geben. Das Gebäude igelt sich dabei aber keineswegs ein: EM2N bestanden auf der Öffnung des Erdgeschosses, um der Nachbarschaft einen Mehrwert zu geben; das geschieht nun durch ein einladendes Foyer, ein Restaurant und eine Spirituosenmanufaktur.

Die vermietbaren Flächen variieren zwischen 50 und 550 Quadratmetern. Durch das Weglassen von Deckenfeldern sind drei Säle mit doppelter Raumhöhe entstanden. In diese große Vielfalt ist das Büro von EM2N auch selbst auf großzügige, über mehrere Etagen verteilte 980 Quadratmeter inklusive Modellwerkstatt eingezogen. Letztere ist als ein Spin-off aus dem Büro hervorgegangen.

Grün findet sich in dem Gebiet trotz aller Entwicklungen noch wenig. Das Terrassenhaus wird dem etwas entgegensetzen, denn ein ganz wesentlicher Teil des Konzepts ist eine vielschichtige Begrünung des Low-Tech-Baus. Sei es auf den Terrassen, entlang von auskragenden Bewuchshilfen oder als Hänge- beziehungsweise Kletterpflanzen an den zart graugrünen Balkongittern und Fassaden der Schmalseiten – das gesamte Haus soll weitgehend überwuchert werden, was neben dem Bild einer „grünen Oase“ (Gründungspartner Mathias Müller) auch dem Mikroklima und dem Sonnenschutz dient.

Beton

Das Gebäude tritt schnörkellos und unprätentiös auf. Der Ortsbezug, den EM2N immer suchen, hat sicherlich eine Rolle gespielt, denn trotz der sukzessiven Veränderungen handelt es sich immer noch um ein Gewerbegebiet mit industrieller Vorgeschichte, wo eine zu glatte oder edle Ästhetik fehl am Platz wäre. Gleichzeitig hat das Haus durch die unterschiedlich steilen Abtreppungen eine ungewöhnliche Geometrie, „ermöglicht durch den frei formbaren Baustoff Beton“, so Mathias Müller. Auf unnötige Extras wurde zugunsten der Wirtschaftlichkeit verzichtet, ohne dabei auf ästhetische Ansprüche wie etwa die Reize der Sichtbetonoptik und Kontrapunkte durch Parkettböden und Holzeinbauten zu verzichten. Innen wie außen bleibt der Beton wie er ist – ergänzt durch die üppiger werdende Vegetation draußen, die teils in Becken aus Ortbeton gepflanzt ist und damit wie ein Teil des Gebäudes wirkt. Das trifft auch auf die hofseitige Außentreppe zu, die aus Ortbetonpodesten mit Fertigbetonteilen besteht. Im Inneren sorgen vorgefertigte Pi-Betonplatten an den Decken für große Spannweiten und entsprechend flexible Räume – das war ein weiteres Argument für die Materialwahl. Zudem haben die Planenden, die sich auch im Holzbau gut auskennen, errechnet, dass ein solcher nicht wesentlich besser bei den Emissionen abgeschnitten hätte. Dem Unterschied steht die bei Temperaturspitzen günstige Trägheit der Massivbauweise gegenüber. Die thermische Aktivierung von Bauteilen speichert Hitzeeinträge im Sommer, die über Wärmesonden ins Erdreich gelangen und im Winter aktiviert werden können. Und ganz generell sorgt die hohe Flexibilität in der Nutzung und die Robustheit des Materials für einen langlebigen Bau.

Quelle

Bildnachweis: EM2N, Büro- und Gewerbehaus Binzstrasse, ©Kuster Frey

Social Stream

Instagram

Linkedin

Youtube

Folgen Sie uns auf: